Verano y salud respiratoria

17 agosto, 2021

Virus de invierno. Gripe, resfriado y COVID-19

3 noviembre, 20211. Vivencia de la enfermedad y mindfulness

Mindfulness puede ser traducido como conciencia o atención plena. Fue desarrollado en Harvard, Universidad de Massachusetts, por Jon Kabat-Zinn, uno de los pioneros de las investigaciones médicas sobre las interacciones entre la mente y el cuerpo. Partiendo de principios del budismo, pero sin ninguna implicación religiosa directa, se aprende toda una forma de vivir nuestra existencia de manera más serena, sobre todo cuando nos toca enfrentarnos a las inevitables adversidades de la vida, incluida la enfermedad. “Aquí y ahora” es la base más conocida del Mindfulness. Es cierto: el ayer ya pasó y nadie sabe con seguridad qué nos deparará el futuro. Aprender a meditar es una las bases de este conocimiento, pero Mindfulness es mucho más que esto (A. Martin, “Plenamente”, Mindfulness o el arte de estar presente; Ed. Planeta, 2015)

A veces, los peores infiernos son los imaginarios, puesto que a menudo nunca acaban siendo realidad.

Mindfulness nos enseña que, ante una vivencia adversa, como es la enfermedad, hay que tener presente que aquello que aceptemos siempre se acabará transformando en nuestro interior, mientras que aquello que nos resistamos a abrazar persistirá. Por lo tanto, abrazar, sí, pero también saber después soltar, dejar ir…

También mindfulness nos enseña a responder con serenidad a las situaciones difíciles: la reacción inmediata, a menudo basada en la ira, la negación y la improvisación meramente intuitiva, sin pensar bien lo qué haremos, responde a la herencia genética de épocas que ya no son las nuestras, en las cuales los peligros continuos que afrontaba el ser humano obligaban a adoptar esta actitud para sobrevivir. Este intervalo de tiempo que los humanos podemos aprender a poner entre lo qué nos sucede y nuestra respuesta meditada es una herramienta poderosa que nos permitirá responder adecuadamente y con sabiduría a los sucesivos retos de la vida, incluida la enfermedad.

La variabilidad del impacto de la enfermedad en la vivencia de ésta es un hecho relevante ya que mediante el mindfulness podemos aprender a gestionar nuestra percepción de aquello que nos ocurre. Es bien sabido, por ejemplo, que hay personas con un déficit funcional significativo que, sin embargo, son capaces de desarrollar una actividad vital importante, mientras que otras con un déficit menor viven de una manera extraordinariamente negativa su enfermedad o síntoma. Cabe preguntarse a qué se debe tal diferencia, y un motivo fundamental es que a veces no es tan importante lo que nos ocurre sino cómo decidimos vivir lo que nos está pasando, incluso cuando también sea muy relevante el grado de adversidad que se afronte. El aprendizaje de mindfulness nos ayuda a gestionar en un sentido positivo nuestra percepción de las vivencias que tenemos, tanto de las positivas como de las negativas, como sería el caso de la enfermedad.

Nuestra vivencia delante de la enfermedad, u otras adversidades a las que tengamos que hacer frente a lo largo de nuestra vida, variará en función de su magnitud, pero sobre todo de cómo somos capaces de vivirla. Como mencionaba previamente, una máxima del Mindfulness es que aquello que aceptas, aunque sea doloroso, se transforma en nuestro interior, mientras que lo que nos resistimos a abrazar permanece inalterable a lo largo del tiempo perpetuando el dolor. Aprender a “fluir”, filosofía básica del mindfulness, es una medida terapéutica beneficiosa. Siempre teniendo en cuenta que la aceptación no es equivalente a simple resignación.

Aunque el desarrollo de mindfulness, como tal, en nuestra sociedad occidental es un hecho relativamente reciente, es obvio que se trata de una filosofía de vida que, aunque sin connotaciones religiosas propiamente dichas, tiene su origen e inspiración en el budismo. Dhammapada quiere decir literalmente “Camino de la Enseñanza” y es generalmente considerado el texto cumbre del budismo. Consta de 423 versos en lengua pali y el primero de ellos dice lo siguiente: “nuestra vida está conformada por nuestra mente; nos convertimos en aquello que pensamos”. Por lo tanto, ya la sabiduría budista remarcaba la importancia de educar nuestra mente tanto ante lo bueno como ante lo malo. Con la elegancia incomparable de los grandes clásicos franceses, Michel de Montaigne, escritor y filósofo moralista del siglo XVI nos da reflexiones como éstas: “las cosas no tienen más peso que aquel que les damos; hay una forma de vivir que ayuda y es la distancia exterior e interior a todos los problemas; lo que llamamos preocupaciones no tienen peso específico, sino que somos nosotros el que se lo damos, aumentamos o disminuimos”.

También líderes espirituales, quizás poco conocidos en nuestro medio, como Calixto Suárez, en cierta manera guía espiritual del pueblo arahuaco, nos otorgan frases como: “uno es el resultado de su pensamiento; si es de armonía estamos armonizados, si es de desarmonía estamos desarmonizados; cuando el pasado es un lastre hay que abrazarlo y permitir que se vaya; el universo solo existe en el presente…”

La enseñanza de la medicina en occidente ha estado siempre enfocada de forma prácticamente exclusiva en la denominada evidencia científica, a su vez casi siempre sustentada en la significación estadística. Mi modesta opinión, en gran parte basada en mi aprendizaje del mindfulness, es que hay que tener también muy en cuenta la dimensión espiritual de la persona porque hasta ahora la visión científica ha sido en ocasiones monolíticamente racional.

2. Relación entre “body & mind” y la respiración

Una de las bases del Mindfulness es la respiración controlada y pausada, técnica que en diversas disciplinas orientales se ha usado históricamente para favorecer un estado de serenidad mental, siempre beneficioso para afrontar la enfermedad con el menor sufrimiento posible.

La respiración es una herramienta para traernos al presente y, por ello, en mindfulness existen variedad de ejercicios que prestan atención a la respiración para entrenar nuestra capacidad de focalizarnos en el momento presente. Podemos conectar con nuestra respiración en cualquier momento de nuestra vida diaria, siendo una buena forma de calmar la ansiedad cuando lo necesitemos. Si la mente se distrae mientras centramos la atención en la respiración hay que volver a centrarse. El acto de darnos cuenta de que la mente se dispersa y de recuperar la atención es clave en el mindfulness. La mente humana tiene la capacidad de funcionar en “piloto automático” (como la navegación sin conductor en una nave). Esto supone ciertas ventajas, como funcionar en actividades rutinarias, pero supone claros inconvenientes, el principal es perder conciencia de lo que pasa, tanto fuera como dentro de nosotros.

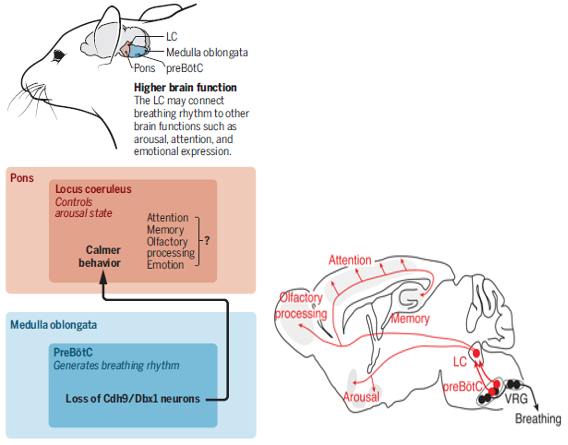

No obstante, la evidencia científica en favor de estas técnicas ha sido limitada hasta que el equipo investigador liderado por Yackle ha sido capaz de identificar, en modelo animal, una subpoblación neuronal que interacciona de forma clara la respiración del animal con la actividad cerebral reguladora de los estados mentales de calma y alerta (1). Este estudio experimental en ratas, publicado en 2017 en una revista científica del máximo prestigio como Science, muestra como un pequeño grupo neuronal del tronco cerebral del animal es capaz de regular el ritmo de la respiración y esta regulación del ritmo respiratorio regula a su vez los estados de reposo, de relajación y de disminución del estrés (Figura 1). La inactivación de algunas de estas neuronas induce un estado de calma en el animal mediante su influencia en el locus cerúleo, centro regulador del estado de alerta, atención y expresión emocional (2).

Figura 1. Relación entre el locus coeruleus y el control de la respiración. Yackle K, Schwarz LA, Kam K, Sorokin JM, Huguenard JR, Feldman JL, Luo L, Krasnow MA. Breathing control center neurons that promote arousal in mice. Science. 2017;355(6332):1411-5. Sheikhbahaei S, Smith JC. Breathing to inspire and arouse. Science 2017;355(6332):1370-1.

Referencias bibliográficas

- Yackle K, Schwarz LA, Kam K, et al. Breathing control center neurons that promote arousal in mice. 2017;355(6332):1411-1415.

- Sheikhbahaei S, Smith JC. Breathing to inspire and arouse. Science 2017;355:1370-1371.